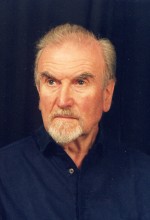

90 anni senza paura

Cattolico, tutt’altro che progressista, un passato e un presente da antidivorzista e da antiaborista. Non uno sberleffo anticlericale da adulto nella fede, non un rigo di oscenità più o meno giullaresca in nessuna delle sue opere. Per di più, non ha neanche una moglie che al mercato del femminismo valga un’unghia di Franca Rame.

Non basterebbero queste pagine, se si dovessero elencare tutti i meriti per cui Eugenio Corti non sarà candidato al Nobel per la letteratura nonostante la lodevole e coraggiosa iniziativa in atto a tale proposito. Per chiudere il discorso basta ricordare che l’ultimo italiano volato a Stoccolma per ritirare il diploma e il ricco assegno allegato è stato Dario Fo, da allora denominato, appunto, come Premionobeldariofo. Lui sì che figura bene tra padri delle provette, senatrici darwiniane, ambientalisti misantropi e pacifisti arcobalenati.

Eugenio Corti no. Non lui, con quello sguardo da infante capace ancora di prendere per mano i suoi novant’anni, portarli in un canto della severa casa di Besana Brianza e indurli a raccontare un’altra volta le storie della ritirata di Russia e le cronache da un mondo cattolico smarrito dietro alle sirene moderniste, i quadri luminosi della cristianità medievale e le oscurità abissali del comunismo prima e dopo Stalin, prima e dopo la caduta del muro di Berlino.

Del resto, è difficile stancarsi al cospetto dei ricordi di un uomo in grado di attraversare il Novecento, il secolo che ha negato Dio, armato della sola fede cattolica. Perché è proprio questo che si ferma tra le mani di chiunque legga II cavallo rosso, Gli ultimi soldati del re, I più non ritornano, Processo e morte di Stalin, Il fumo nel tempio e gli altri tasselli della bibliografìa Corti: la bellezza e la precisione della fede cattolica, la sua efficacia nella vita di tutti I giorni, tanto dentro uno studio di una casa padronale della Brianza quanto nella radura ghiacciata e bestiale della campagna di Russia.

Come ha fatto a mantenere la fede nonostante tutto quello che ha visto durante la guerra? «Ho salvato la fede perché senza la fede non si vive». Ci vuole tutta l’ingenua operatività di un giovane per chiederlo, e ci vuole tutta l’assennata pacatezza di un vecchio per rispondere. La fede è quanto di più concreto vi sia in tutta l’opera di questo scrittore che il Novecento, più che dimenticato, ha ignorato. Una fede cosi palpabile che, se lo si sta ad ascoltare nel salotto di casa sua, vien fatto di guardarsi attorno per capire dove questo reduce dalle battaglie con il secolo ateo abbia posato quella corazza cosi solida.

Fuori dall’orizzonte della fede, è difficile comprendere la sua arte e più ancora è difficile afferrare la bellezza concreta della sua pagina.

«Don Romano» scrive negli Ultimi soldati del re «cappellano del reggimento, venne da noi a celebrare la Messa. (…) Sull’altare pochi lini rigidi, e due candele con le fiammelle in permanenza orizzontali per lo spirar dell’aria. In noi che assistevamo, il pacifico senso, come sempre, dell’incommensurabile grandezza di ciò che si compiva in quel campo di stoppie, tra la terra e il cielo, e la semplicità del luogo, e di quei quattro lini, e del povero calice. (…) Si trattava però dell’ultima Messa del nostro cappellano, che in giornata sarebbe stato straziato a morte. Non poteva saperlo, e nessuno si rendeva conto di quanto fosse simile a Cristo che nelle sue mani si sacrificava sull’altare: era simile all’inconscio agnello, mansueto e parato d’oro, che sta per essere sacrificato».

Questo delicato miracolo letterario non è realismo, non è verismo, non è neorealismo, non è strutturalismo. Non è frutto di nessuna scuola. È la rara capacità di dare la stessa quantità di attenzione alle cose del visibile e alle cose dell’in visibile, è fede che diventa scrittura, si fa racconto e, in certi momenti, migra nella poesia. E’ capacità di discernere in quel gran repertorio di destini che è la vita, di narrare le esistenze e portarle a buon fine, all’epilogo designato da Colui che le ha concepite sin dall’inizio, è sottomissione: quanto di più lontano dall’urlo ribelle della cosiddetta arte moderna, da quell’eresia dell’informe che ha devastato i canoni del vero, del bello e del buono allo scopo di indurre l’uomo a sbeffeggiare Dio e a sostituirsi a Lui.

Quanta nostalgia della Brianza paolotta di Corti ora che sono giunti i tempi di Dan Brown, di Umberto Eco e del Premionobeldariofo. Quanto rimpianto per una terra e un’epoca in cui ogni vecchia con il Rosario in mano avrebbe potuto raccontare il suo Cavallo rosso, senza inventare nulla, solo guardando nella propria vita attraverso i misteri da sgranare.

E come è difficile, ai tempi del “Grande fratello” e di Lady Gaga, comprendere certi dettagli che da soli danno senso a una vita. Tornato dalla Russia, nel 1943, Eugenio Corti lascia di nuovo la sua terra e si avvia verso sud. Va a Bari, perché ha saputo che proprio lì il re sta riorganizzando l’esercito. Un’odissea per tornare a vestire la divisa e tornare a combattere dopo aver visto una delle guerre più terribili della storia.

Perché? E questa non è una domanda del giovane, che può intuire benissimo la risposta anche se non sa ancora darle una forma. È l’uomo maturo che non riesce a comprendere, che esita davanti a una logica posata su premesse ardite e balzata alle naturali conclusioni. Perché ero un ufficiale e avevo giurato fedeltà al re.

Non c’è giuramento se non c’è fede.

Nell’inferno russo, Corti aveva visto gli uomini trasformarsi in belve, ma ne aveva visti anche molti trasformarsi in santi. «Quanti don Gnocchi ho visto lassù, quanti gesti d’eroismo, quanti atti d’amore, quanti sacrifici».

Ma i santi li vedono solo gli occhi della fede, e questo è il tesoro racchiuso nei libri di Corti.

Forse, per i novant’anni di un uomo come questo, ci sarebbe stato bene un pezzo celebrativo. Ma come si fa in un Paese che si inchina davanti al suicidio dei novantacmquenne Mano Monicelli e lo venera come gesto estremo di libertà e di amore per la vita? Come si fa in un Paese dove la misura del disastro si trova nei vecchi allocchiti davanti ai reality show, cinici come quarantenni in carriera? Eugenio Corti deve continuare a insegnarci a guardare la vita con gli occhi della fede. Per le celebrazioni c’è tempo.

(Alessandro Gnocchi, Il Timone, gennaio 2011)