La guerre, bonheur des romanciers

Littérature et guerre forment un vieux couple. Antique si l’on remonte à l’Odyssée. Et comme la guerre est aussi multiple que la vie, ce tandem ne prend pas de rides.

Littérature et guerre forment un vieux couple. Antique si l’on remonte à l’Odyssée. Et comme la guerre est aussi multiple que la vie, ce tandem ne prend pas de rides.

«La guerre, pour l’écrivain polonais Józef Mackiewicz, est l’expression décuplée des passions humaines en sommeil en période de paix.» C’est ce qu’il écrit dans son roman L’affaire du colonel Miassoïedov, après une impitoyable description de bataille. La faiblesse et la grandeur humaines, la mort. la nature maltraitée – ces ingrédients du roman de guerre – nourrissent L’affaire du colonel Miassoïedov, qui met en scène deux héros ordinaires authentiques, le colonel de gendarmerie Miassoïedov et sa femme. Le premier est pendu pour espionnage en 1915.

L’auteur démontre que ce pauvre Miassoïedov, homme d’affaires un peu cupide et un peu bigame, mais tout à fait patriote, est, avec ses associés juifs – dont six seront pendus à sa suite – un boue émissaire. L’Empire russe en a bien besoin. Incapable de défendre son territoire face à la Prusse, il se trouve en proie aux luttes intestines dans les cercles du pouvoir, tandis que la menace bolchévique active un antisémitisme traditionnel des plus violents. La veuve de Miassoïedov, Klara, d’exil en exil jusqu’en 1945, fait voyager le lecteur dans un monde en convulsion, entre Vilnius, Königsberg. la Sibérie. On finit à Dresde sous le feu des bombes alliées. Quelle épopée. Roman ou témoignage? L’auteur – très fort dans les dialogues – a son opinion: dans la postface, il exprime le désir que «le lecteur n’oublie pas qu’il s’agit d’abord et surtout d’un roman. Les événements historiques auxquels il se réfère et le fait que la plupart des personnages (soient] authentiques [ne doivent pas lui ôter] ce caractère. (_) Je pense qu’un roman est plus intéressant s’il s’appuie sur la réa-lité.» Ce combattant volontaire dans la guerre contre les bolchéviques devenu journaliste, mort à Munich en 1985, a écrit un nombre impressionnant de livres, tous docu-mentés. L’affaire du colonel Miassoiedot, paru en polonais en 1962, est traduit en français pour la première fois.

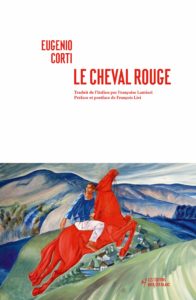

L’auteur italien Eugenio Corti, officier durant la Seconde Guerre mondiale, ne devrait pas contredire Józel Mackiewicz. Son pavé de près de 1’400 pages fait une large place à des événements que lui-même a vécus. d’une intensité extrême puisqu’il s’agit, entre autres, de la défaite allemande et de ses alliés sur le front de l’Est, en Russie.

Le cheval rouge (incarnation de la guerre dans l’Apocalypse de saint Jean) décrit dans les détails les plus intimes, philosophiques et culturels, ce que furent les années de guerre pour quelques jeunes hommes d’un village de Lombardie. Suivre le destin de ces fils de paysan, de petit industriel, d’ouvrier, tous très catholiques et très jeunes, nous fait voir sous divers angles la guerre menée et subie par les Italiens, ainsi que ces moments de chaos où les convictions se questionnent. Fascistes? Nazies? Communistes? Chrétiennes? Partisanes? L’un des héros demande à partir sur le front russe. Il veut «voir ce qu’ont fabriqué les communistes avant que les Allemands ne changent les choses». Il verra. Fait prisonnier, il manque mourir de faim dans une ancienne écurie tsariste convertie en prison et côtoie les déportés de Staline. Avant cela, on a droit au récit des vingt-huit jours de débâcle dans la steppe glacée le long du Don avec, en points d’orgue, les actes de bravoure des alpini et des bersa-glieri, ces petoukhi (petits coqs) comme les appellent les Russes à cause de leur casque à plumes de cog de bruyère. On est là dans le sillage de Vie et destin et de Pour une juste cause, les immenses romans, inégalés, du Russe Vassili Grossman, qu’on relira ou découvrira avec bonheur… Car c’est comme ça avec les romans historiques: une lecture en appelle une autre, un événement demande des recherches et… la quête n’a pas de fin. Mais revenons au Cheval rouge. Le récit du quotidien des combattants italiens ne s’arrête pas en 1945. Si de belles pages racontent l’amertume des survivants hantés par les disparus, d’autres disent la foi dans le christianisme et la peur du communisme. Publié en 1983, traduit en français par L’Age d’Homme en 1996, réédité par les Éditions Noir sur Blanc six ans après la mort de l’auteur, ce roman se veut une arme «contre les utopies qui tuent au nom du bien».

Le xx° siècle n’a pas le monopole des conflits, et les romans de guerre ne sont pas tous écrits par des écrivains-soldats. Tant s’en faut. Avec Le roman de la vie de Tyll l’Espiègle, le jeune Allemand primé Daniel Kehlmann aborde la guerre de Trente Ans en mélangeant personnages historiques et inventés. Tyll, ce saltimbanque, est un pied de nez à la vérité historique, puisque héros né en 1300 d’un recueil de contes du xvi° siècle.

Il n’a donc rien à voir avec ces trente années de malheur de 1618 à 1648. Peu importe: la peinture brossée par Daniel Kehlmann parle à nos sens.

On y croit, à ces mercenaires errant dans les campagnes détrempées du Saint Empire, à cet inquisiteur qui fait pendre le meunier, à la petite Maja qui n’obéit à personne. En même temps, on rit avec l’auteur moquant l’un de ses personnages qui veut écrire ses Mémoires: « Il n’arriverait pas à décrire quoi que ce soit car tout se déroberait et les phrases qu’il formerait ne correspondraient pas aux images de sa mémoire.»

Et voici encore le premier volume d’une trilogie de Kate Mosse, familière des best-sellers, qui témoigne de cette fascination pour les guerres d’un lointain passé: La cité de feu. Cette cité, c’est Carcassonne, la ville où réside d’ailleurs la romancière britannique.

On s’y trouve en 1572, en pleine guerre de Religion (1562-1598). l’année du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Les catholiques y font la chasse aux hérétiques, qui multiplient les coups de main.

Sur un fond de violence et de misère. l’amour fleurit. incarné par des êtres courageux et loyaux. Rien de tel qu’un décor embrasé pour donner de la vie à des personnages terriblement mortels. Oui, il y a un côté cinématographique dans le roman de guerre. Qui fait battre le cœur plus vite, surtout s’il y a du vrai.

(Loyse Pahud, gennaio/febbraio 2020, Aimer Lire)