Torna dopo quindici anni lo Stalin di Corti

Sarà pressoché impossibile vedere conferito a Eugenio Corti il Nobel per la letteratura; troppo cattolico e troppo dichiaratamente anticomunista questo coltissimo signore dalla cortesia d’altri tempi: ne fanno fede gli innumerevoli ammiratori e lettori giovani e meno giovani sempre accolti con gentilezza e gioia nella sua dimora in Brianza. Peccato, perché Corti è intellettuale eccelso e scomodo. Scomodo perché ha denunciato da sempre, con fermezza, con intelligenza, con lucida passione umana e civile, con attaccamento alla Verità, il comunismo e gli orrori del secondo grande totalitarismo del Novecento. Eccelso perché chi si avventura nell’opera di Corti incontra una scrittura sorvegliatissima, una profondità di pensiero rara, una rettitudine interiore che si traduce in una lingua polita e chiarissima.

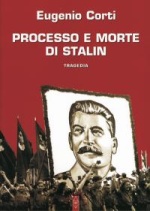

Invece, quest’autore, considerato Oltralpe un maestro della letteratura (vedi la raccolta di contributi critici Presenza di Eugenio Corti. Rassegna della critica, a cura di Argia Monti, Ares), in Italia è marginalizzato e oscurato in quella grandezza che gli sarebbe dovuta. E mentre attendiamo, forse invano, un film tratto dal Cavallo Rosso, il romanzo in cui la visione anticomunista si cala in una saga collettiva che attraversa le generazioni dal 1940 al 1974, diventando “corale, proveniente dalla condanna e dal sacrifìcio dell’uomo semplice” (M. Caprara), possiamo sempre godere della riedizione per Ares di Processo e Morte di Stalin (pp. 126, euro 14). Questa è la tragedia in cui Eugenio Corti mette in scena direttamente la figura del tiranno, titanica nella sua solitudine gravida di orrore. L’opera, messa in scena per la prima volta a Roma da Diego Fabbri nel 1962, ottenne recensioni molto favorevoli, ma anche, è naturale, grida di esecrazione da parte della stampa marxista.

Nel 1964 l’opera venne tradotta in russo e nel 1969 in polacco da parte di alcuni dissidenti di quelle nazioni, circolando in Russia grazie al samizdat. Il testo rivela un retroterra culturale forte, sia per la struttura dell’opera (prologo, parodo, episodi intervallati da stasimi, e quindi esodo) che per la visione del tiranno, su cui agiscono lo Shakespeare di Riccardo III e poi l’Alfieri della Congiura dei Pazzi. Nel dramma l’unità di luogo non è rispettata, giacché l’azione scenica viene ambientata ora al Cremlino, ora nella dacia di Stalin, due luoghi che rappresentano il pubblico e il privato del tiranno, ugualmente viziati dalla sua inumanità. Ma l’unità di tempo è ferrea, perche l’azione si svolge tutta il primo marzo 1953.

In quella giornata, mentre Stalin si accinge alle normali attività di quell’orrore che è stato il suo pluriennale potere (firmare la condanna per migliaia di ebrei, ricevere l’ambasciatore indiano e cinese, etc.), i suoi collaboratori, per ribellarsi alla situazione insostenibile, decidono di narcotizzarlo e di simulare una sua emorragia cerebrale, affinché Stalin, umiliato, possa sopravvivere per ore, e soffrire.

La solitudine orrifica di quest’uomo, novello Atreo che tutto sacrifica, financo la famiglia, al potere, secondo un tòpos nella caratterizzazione del tiranno, viene da lui stesso dichiarata in un soliloquio in cui si rivolge al solo amico che sente gli resti, cioè Lenin. Egli, paradossalmente, è morto da anni, divulgò il Nuovo Verbo del comunismo, ma, secondo Trotzki, fu eliminato da Stalin stesso perché non cadesse nel negazionismo. A Lenin, un morto, sul cui mausoleo, come si rimarca con insistito simbolismo, si affaccia il Cremlino, si rivolge Stalin nel monologo: «Lenin, maestro nostro (…) io sono oggi più solo che mai. Di tutto il tuo Politburo io solo sopravvivo. Dopo di te infatti anche gli altri compagni, artefici con noi della grande rivoluzione, io ho dovuto eliminarli, per proteggere da ciascuno di loro le conquiste proletarie: non uno ho potuto salvarne. Non uno con cui incontrarmi talvolta, a ricordare i grandi giorni del nostro principio. E come poi io prendo qualcuno di questi compagni, di questi proletari fedeli (…) lo porto avanti nella nostra gerarchia, ancora e ancora lo vedo trasformarsi in lupo». E con i lupi, inutile dirlo, una sola è la strategia: «Il contadino russo fa i suoi conti (…) e arrivano i lupi (…) E sapete cosa fa il contadino ai lupi? Li stermina».

Stalin commise crimini «tali che riempiranno tutti i comunisti e il mondo intero di uno sdegno tale che diventerà possibile a tutti ripeterli», secondo le parole di Kruscev nel 1963. L’opera di Corti ha in più il merito di rendere eternamente visibili, con la potenza propria solo della grande arte, quelle tremende Verità troppo disinvoltamente taciute e racchiuse nel grembo, gravido di sangue, della Storia.

(Silvia Stucchi, 07/12/2010, Libero)